La redazione segnala

I diritti e la realtà

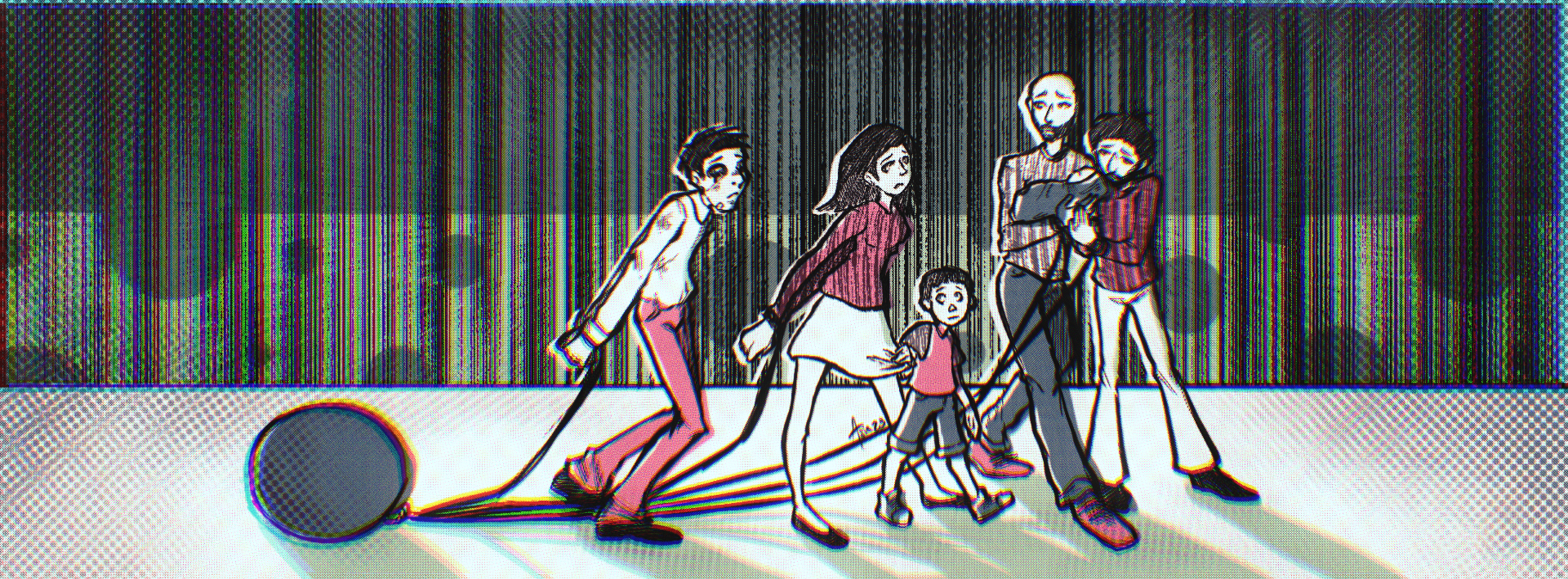

Illustrazione digitale di Asia Cipolloni, 2023, diplomata al Liceo artistico Volta di Pavia

Occuparsi di diritti umani in Occidente significa spesso difendersi dall’accusa di chi dice: non viviamo in un regime dittatoriale, ci sono cose ben più urgenti di cui prendersi cura.

E allora noi come un mantra a cercare di spiegare che no, nessuna conquista si deve dare per scontata e che nessun diritto è acquisito per sempre.

Moltiplicare spazi di libertà e visibilità dovrebbe essere la nostra guida culturale e politica, ma l’impressione che i diritti non ci riguardino, che lavorare per la loro promozione sia un po’ naif e tutto sommato elitario, è estremamente diffusa. E allora forse abbiamo così poca consapevolezza di quanto aggiungere tutele sia bene collettivo, e non offesa nei confronti di chi non condivide o non si riconosce in certe categorie, che ci si sente un po’ smarriti nel commentare i fatti e le proposte provenienti dal Parlamento in queste settimane.

La circolare del Ministero dell’Interno, in cui si chiede ai sindaci di non effettuare il riconoscimento dei figli nati all’estero da coppie omogenitoriali che si sono avvalse della gestazione per altri, ha riportato alla luce un paradosso che finora in nessuna legislatura si è saputo affrontare.

Le lacune della legge che nel nostro paese regola le unioni tra persone dello stesso sesso hanno effetti reali sulla vita di molte e molti: la non equiparazione tra matrimonio e unioni civili e l’assenza di una normativa sulla cosiddetta stepchild adoption rendono il ricorso ai tribunali l’unica via sicura per vedere riconosciuti diritti basilari. E, per quanto l’obiettivo auspicato sia rendere impossibile la vita delle coppie omosessuali, pare che ai promotori di queste iniziative sfugga del tutto il fatto che a pagare il prezzo più alto del loro disprezzo siano in realtà i minori.

La nascita di bambini e bambine in un’Italia dove la denatalità è inarrestabile viene sbandierata come priorità ma, a ben vedere, non è tanto importante che nascano, quanto più da chi vengono cresciuti.

Per esempio, se sei figlio di una donna che ha compiuto reati, meriti di stare in carcere nei primi anni di vita, oppure di venire sottratto alla tua famiglia di origine.

Le “borseggiatrici incinte” smettono di essere donne e diventano le azioni che compiono, perdendo il diritto a non passare la gravidanza in carcere, a conservare la potestà genitoriale, ad accedere a percorsi e opportunità diversi.

Sbarre, celle, chiusure, divieti, piccoli pezzi di società cui si pretende di sottrarre capacità, che si vogliono relegare nell’ombra, in quel limbo fatto di cause in tribunale (se te lo puoi permettere) o di invisibilità totale (se non hai risorse sufficienti).

Scegliere quali istanze tutelare e promuovere, e individuarne di nuove da proteggere, ci dice molto sull’idea di società dei partiti che si alternano al governo.

In questi primi mesi di legislatura dove tutte le energie sembrano rivolte a ridurre e circoscrivere diritti faticosamente conquistati, e a dimostrare la propria solerzia nell’introdurre nuovi reati e inasprire pene detentive, c’è un solo diritto che pare degno di attenzione. Quello di consentire alle forze di polizia di usare impunemente violenza contro le persone sottoposte alla loro custodia.

Forse qualcuno ricorderà il processo per i cosiddetti “fatti di Asti”. Era il 2004, e alcuni agenti di quel carcere vennero offesi dal comportamento di due detenuti: qualche insulto, forse un paio di spinte. La reazione fu feroce.

I due detenuti furono messi in isolamento per settimane, i primi tempi al freddo e senza cibo, subendo incursioni nelle loro celle più volte al giorno per essere picchiati da una squadretta di agenti. Particolare da film, e invece è andata proprio così, a uno dei detenuti che aveva il codino viene fatto una specie di scalpo, da far trovare sotto l’albero di Natale al collega che aveva subito l’onta. I fatti che racconto sono conosciuti per via di alcune intercettazioni relative a un’indagine per traffico di droga all’interno del penitenziario, grazie alle quali è poi partito il processo per le violenze.

Com’è finito quel processo? Nessuna condanna. All’epoca il reato di tortura non esisteva, e per una serie di questioni procedurali tutto si tradusse in un nulla di fatto.

Affermare che per “tutelare l’onorabilità e l’immagine delle forze di polizia” sia necessario abolire o depotenziare il reato di tortura è talmente disonesto, da poter paradossalmente sembrare vero.

È in effetti lo stesso motivo per cui ci abbiamo messo trent’anni a introdurre questo reato nel nostro ordinamento, dopo aver ratificato la Convenzione ONU contro la tortura nel 1989.

Dal 2017, anno in cui venne approvato il reato di tortura, sono stati molti i processi avviati nei confronti di appartenenti alle forze di polizia, e per alcuni si è già arrivati a delle condanne.

Forse, mi viene da pensare leggendo questo elenco di iniziative dal sapore così reazionario, il problema non sono tanto i diritti e la loro tutela.

Il problema di chi propone simili azioni legislative è più che altro la realtà: chiamare le cose con il loro nome e riconoscerle per quello che sono.

Si può pure provare a fare carta straccia dei diritti ma la realtà, invece, quella non si cancella.

Ti potrebbero interessare

La posta della redazione

Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!

Per approfondire

Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente

Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente