Strade di carta

Situazioni estreme

Illustrazione digitale di Gaetano Di Riso, 2021

Il libro di cui hai bisogno si trova accanto a quello che cerchi

Prima che un polpastrello su uno schermo ci permettesse di fare la spesa, effettuare un bonifico o manifestare entusiasmo per un video di gattini sul tapis roulant. Molto prima che cominciassimo a sentirci così fluidificati. Ormai il principale assunto di quel testo lo abbiamo implementato nelle funzioni interne. È un’appendice dei battiti. Ovvero, la nostra forma è il divenire e l’incertezza è la sola in cui credere. Proprio per questo, forse, in anni quasi incorporei in cui l’affetto o l’autostima si quantificano in clic, qualcosa, miracolosamente in noi prova a scalpitare. A rifiutare di “appiattirsi nella quarta dimensione”.

Qualcosa che ci fa preferire l’inverso al metaverso.

Esiste la carta dei libri. I loro regni di odori. Le essenze che colano dalle parole. Ed esistono libri che ci riportano, tremendamente, necessariamente, al crudo della terra. A vicende in cui l’uomo è chiamato a confrontarsi con l’istinto di sentirsi vivo. Minacciato, ma vivo. Affamato di sole e di altre ferite.

Gli emisferi finora conosciuti sembrano perdere pezzi, sciogliendo le garanzie perenni di ghiaccio e termometro. Quanta colpa umana grandina su tutto questo? Simona Vinci affronta questa ed altre domande scrivendo Nel bianco (Neri Pozza, 2020). E ogni sentenza sembra incisa in quella neve così precaria, così preziosa. Il pianeta (ancora per poco) ha una testa polare che si chiama Artico e la scrittrice si dirige lì, dove nulla è prevedibile, dove il nostro impeto di incasellare ogni cosa è destinato a sbriciolarsi di continuo. La Natura legifera, decide per noi e attraversarla significa distanziarsi da sé, accettando di non corrispondere più a ciò che si era alla partenza. Ma non è forse questo il più intimo senso di ogni viaggio?

«È una solitudine impersonale. Guardo quelle montagne e penso che la solitudine assoluta è la verità estrema dell’esistenza. Non c’è altro».

Abbiamo bisogno di una destinazione sconosciuta, in cui nulla ci somigli, almeno all’inizio. Perché poi tutto diventa un riflesso del nostro muoverci e mutare. Avere davanti a noi una vastità nuova, incalcolata, selvatica, ci porta a impugnare altri mezzi per determinare le nostre dimensioni. Fin dove possiamo arrivare? Quanto è largo il nostro respiro, fin quanto si allungano il braccio e lo sguardo per accogliere ciò che (ancora) non ci appartiene?

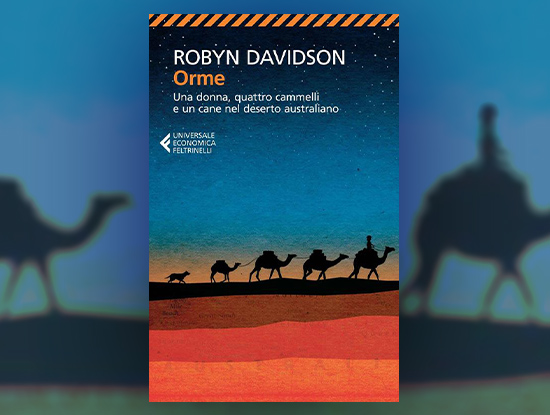

Orme (Feltrinelli, 1993) di Robyn Davidson è un biglietto aperto verso l’ignoto. Nel 1977, senza ingordigia di selfie a spezzettare ogni momento, l’autrice percorre a piedi il deserto australiano. Millesettecento miglia di sabbia in compagnia di quattro cammelli e del suo cane. E ciascun granello ridisegna il suo sentire. «Mille anni si comprimevano in un giorno e ogni mio passo durava secoli. Le querce del deserto sospiravano e si chinavano su di me». Ma la lezione scava sempre più in fondo.

«Avevo capito la libertà e la sicurezza. Il bisogno di distruggere le convenzioni. Essere liberi significa imparare, mettersi continuamente alla prova, scommettere. E non è un gioco sicuro. Avevo imparato a usare le mie paure come scalini per procedere avanti e non come ostacoli».

Questi sono i risultati del rischio. Palpeggiarne gli spigoli e scegliere la strada non battuta. Le esperienze estreme, quelle che in prima istanza sembrano sbalzarci così tanto fuori di noi, sono invece capaci di ricondurci al nucleo. Che non dobbiamo soffocare finché abbiamo aria.

I libri consentanei di Cristiana Saporito

Le altre strade di carta

La posta della redazione

Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!

Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente

Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente